孙昕姣[1]

(江苏师范大学 文学院 ,江苏 徐州 221116)

摘 要:汉代画像石中的西王母仙境中有许多的蟾蜍图像,它们成为汉代人企盼不死升仙的重要印证。在西王母仙境中,蟾蜍的构图方式以动态瞬间出现,与西王母的文静雍容成对比,使仙境图示呈现更为丰富、具有张力。本文旨在从神话思维、民俗学以及汉代的阴阳五行诸多方面揭示蟾蜍物象作为汉代艺术升仙符号的重要文化内涵。

关键词:汉画西王母蟾蜍

[中图分号] K203

[文献标识码] A

蟾蜍为蛙的一种,生活在池塘水泽之中,其背部有黑点,体小,善跳起吃百虫,善鸣,行动快速。在新石器时代的仰韶文化中,就有蛙纹附着在彩陶绘画之中:在甘肃青海马家窑的陶器上发现了蛙纹,在辽宁西部的查海新石器时代也发现了蟾蜍的图像。自远古以来,蟾蜍(或蛙)成为了一种神圣的宗教符号,也成为了一种原始宗教的重要意象。而在汉画像中的西王母仙境图中,也存在着大量蟾蜍的图像,它活动在仙境中西王母的周围,成为仙境图像的一个重要组成部分。汉画中的蟾蜍图像成为汉代人企盼升仙流转仙境中的一种重要印证。

一、神话意象

汉代重鬼好祭祀神秘的浪漫主义之气氛与楚文化给汉代打下了浓重的烙印,汉代西王母仙境图像构造了一个理想乐土:升仙瑞兽的舞蹈、引导升天的羽人……寓天上于人间的自由理想。从《山海经》中的“豹尾虎齿,蓬发戴胜,司天之厉”走出的西王母,带着几分狰狞的面目与兽性特征,到道教兴盛,神话分流出仙话,西王母已然成为了《穆天子传》中的美貌妇人,成为了昆仑仙境中法力无边的女神,掌管着不死之药,成为了汉代人们祈求成仙祈福的对象。蟾蜍在神话中为一种神性的动物,它出现在西王母的仙境图中,可以代表月亮,担当西王母的侍从,也可以手持兵器与神兽并肩作战。

在西王母仙境图中,蟾蜍图像成为了一个重要的升仙意象。它活动在西王母龙虎座的周围,或捣药来助世人升仙,或巾舞以助兴仙境的昌和,有时又能手持兵器作战。

(1) 捣药以助升仙:蟾蜍所捣之药为仙药,可以助世人升仙(或提携药钵或捧盒),而西王母代表着“不死”与“法力无边”,因而蟾蜍成为了西王母仙境中重要的升仙意象。在图一中,第一层中间西王母端坐榻上,两侧有羽人侍奉,右边有玉兔、蟾蜍捣药,上方有卷云纹。

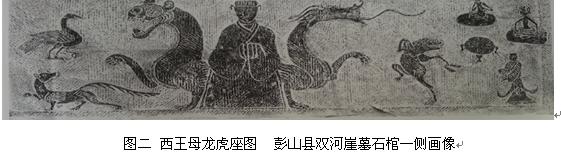

(2) 巾舞以助兴:巾舞为汉代流行的一种舞蹈,在汉代乐舞百戏中常有舞人双手持巾,舞姿婀娜曼妙。在西王母仙境图中,蟾蜍亦持巾而舞,活动范围在西王母端坐的龙虎座周围,使画面动静结合,富有张力。图二中,中间的西王母端坐在龙虎座上,戴冠而双手拱至胸前,其座下龙虎均生双翼。左侧为三足乌和九尾狐,右侧有蟾蜍,直立而舞、双手持巾,正在表演汉代流行的巾舞。最右边有三人,其中上面两人皆裸体而坐,头饰双髻,一人弹琴,一人似在吹排箫或其他吹奏乐器。此二人画像为汉画像中的常见仙人形象,当在为起舞的蟾蜍伴奏助兴。

(3) 持兵器以作战:除了捣药、巾舞以外,蟾蜍还可以持兵器作战。汉代又有谶纬曰:“地动则见于天象,四角主灾,月蚀则见。”[1]另有《文子》曰:“蟾蜍辟兵,寿在五月之望。”[2]《春秋运斗枢》曰:“政纪乖,则蟾蜍月精,四头感翔。”[3]由此观之,蟾蜍与地界的战乱有关。图三中,画面共分三层:上层,西王母端坐于几前,身旁左右各持一仙草跽侍者,右侧有立姿蟾蜍,双手各持一剑;下层为胡汉交战场面。

二、 构图方式

从汉画像石西王母仙境中的蟾蜍图像看出,蟾蜍大都活动在西王母的周围,具有神性,它担当着执掌长生药的大神西王母的侍从。尽管构图方式未必同一,但是蟾蜍作为西王母侍从的身份始终如一,除此之外,蟾蜍图像的内涵也较为固定,与西王母的仙境相连,帮助人们升仙不死。

在汉代墓葬艺术中,巫鸿认为:“不仅仅把墓葬视为一个空间建构,而且是一个时间建构。”[4]他在讨论表现宇宙/神话时间系统的绘画和雕塑中说:“这个系统之所以既是宇宙的也是神话的,是因为它所表达的时间是无始无终的循环,将一个墓葬置于完美平衡与和谐的位置。由于这个原因,这种时间再现能够轻而易举地吸收任何与不朽相关的概念与符号,因此把对宇宙的科学知识和对仙境的想象融为一体。”[5]不仅仅在汉代墓室三维的空间构造中呈现出平衡与和谐的状态,而在墓室中的二维汉画像石的平面构图中也具有平衡与和谐的精神。

从构图方式来看,自由与平衡的图示一方面体现在蟾蜍与西王母动静结合的形象关系中。汉画像石西王母仙境图中的蟾蜍大多以动态形象出现,无论是在为西王母捣不死之药还是为西王母的昌和仙境所舞蹈欢娱,尤其是舞蹈巾舞动态的瞬间,姿势俏媚、肢体灵动,形态夸张。而在仙境图中的西王母,却呈现出雍容华贵的气质,其手搭在其龙虎座上,正面全冠,静穆威严。二者动静结合,使画面更富张力。

另一方面,自由与平衡还体现在蟾蜍与西王母的方位关系上。巫鸿指出:“西王母形象成为一幅对称画面的绝对中心,两旁围绕着跪拜的崇拜者和侍从。这种偶像式的构图方式随之成为东汉时期表现西王母(稍后包括东王公)及其仙境的标准模式。”[6]这一偶像式的构图方式决定了运用对称与均齐的表现方式,最终达到平衡与自由。黄海峰认为:“这种平衡图示是一个有机构造体系,其中心与其他位置能产生不同方向的作用力,最后由稳定的平衡图示对作用力进行统一,形成完美的艺术图像。”[7]纵观汉画像石的西王母仙境图,西王母一般主于画面的对称中心或是居于画面的左中部或者右中部。居于画面中轴线的中心,整个画面处于一种较为严整的对称,视觉的焦点也自然会落在中心的位置。在滕州出土的《西王母、人物、牛羊车画像》中上层西王母端坐画面正中,建立起中轴对称线,蟾蜍侍从在画面右侧,这为偶像式构图的基本模式除此之外,鲁道夫•艾因海姆认为在画面中“出现左右侧的那些物体总是显得鲜明而又突出。在视觉感知中,画面右半部的音响产生得比较迅速,图像感觉比较强烈。然而由于在位置上的对称感,画面左半部相对的视觉中心也同样承担更多的重力。”[8]在山东嘉祥出土的《西王母、作坊、胡汉交战画像》(图三)中的上层,西王母端坐几前,处于画面左中部的位置,蟾蜍手持双剑立于画面正中的位置,凸显了交战画像的主题内容。

三、象征意义及身份

原始初民就有了崇拜蛙神的宗教神话,在中国广大中西部地区,文化遗存的蛙意象(蟾蜍是蛙的一种)陆续被发现。而在中国古代艺术图纹中,蛙纹也是常见的纹样,其通常表现状态不是蜷缩,而是似人性的四肢伸展的状态。在汉画像石的西王母仙境图中,蟾蜍图像具有了升仙的象征意义,通过探析有如下几个方面原因:

首先,从神话思维来看,蛙(蟾蜍是蛙的一种)与人类有一种类比认同。在女神象征系统中有一个源远流长的动物化身意象即是青蛙或蟾蜍,它代表着生命力的超常衍变与永恒的象征。[9]原始初民认为蟾蜍的腹部与孕妇的腹部一样的浑圆与膨胀,具备极强的生殖繁衍的能力,而这种生殖神力恰恰符合初民共同的神话观念:生殖力为“生”,无生殖力为“死”。这样蟾蜍就与女性联系在了一起,蟾蜍是生命力永恒的象征。这也许可以解释为什么在西王母仙境中,蟾蜍持巾而舞,演绎着汉代最为流行的巾舞。人间上演着欢腾的乐舞百戏,而在地下的石刻艺术中也在呈现。吉祥升仙的瑞兽和导引上天的仙人在西王母的仙境中演绎着欢腾的百戏乐舞,人间的舞者与仙境中的神兽体态特征非常一致,身体语言的灵动飞巧,构筑西王母仙境图中的升仙意象。

其次,从民俗学的角度来看,蟾蜍可以通灵,“蟾蜍寿三千岁”、“蟾蜍头生角,得而食之寿千岁”。蟾蜍在民间常被认为是一种神性的动物,状似青蛙,具有极高的药用价值。蟾蜍的蝉衣、头、胆为中药药材,它的耳后腺、皮肤腺分泌的白色浆液蟾酥,是一种解毒剂。民间人们认为蟾蜍可以以毒攻毒,祛灾避患,这些经过人们的加以神化,就与西王母仙境中的升仙、“不死”紧密联系在了一起。在汉画像的西王母仙境图中,蟾蜍拿杵捣药或提着盛满仙药的药钵,构成了西王母仙境图的重要组成部分。

再次,从汉代的宇宙观来看,蟾蜍为西王母仙境中升仙的法力。汉代流行阴阳五行说,其的宇宙观视阴阳为对立统一的两极,任何具体的事物——男女、禽兽、天地、日月、方位等等均可以视为阴阳的具体表现。对汉代的人来说,阴阳不是抽象的教条,而是万物内在的本质,他们相生相克的模式的追求可以说到了着迷的程度。对他们来说,整个世界之所以可以被理解,是因为阴阳对立与转化的模式是普通的,可见的。他们把阴阳的概念推而广之,运用到了对所有社会和自然现象的解释中,创造了许多具体的象征阴阳的物象,并用它们来阐发这一对概念。求仙在艺术中即表现为寻找求仙的象征性视觉符号,这就是所说的象征阴阳的物象,通过图像来阐发这一对概念。[10]

西王母属阴,在东汉的视觉艺术中,西王母戴五凤冠,以西王母与东王公代表汉代的阴阳观念。在西汉美术作品中,比如长沙马王堆及临沂金雀山出土的帛画,阴阳概念则由画幅上端两角的太阳和月亮来代表。日中有金乌,而月中有蟾蜍。在古代神话中,这两个动物居住在天庭之中,把抽象的阴阳概念转化为视觉形象。公元一世纪起,西王母逐渐取代了女娲而成为了阴的象征,而人格化的风伯则成为了阳的象征。[11]而蟾蜍也属阴,因此能够出现在西王母仙境图中。为什么蟾蜍属阴呢?在西汉美术作品中,西王母还没有完全的取代女娲成为阴的象征,在长沙马王堆出土的帛画中,日中有金乌,而月中有蟾蜍。据汉代流行的阴阳五行说以及汉代的宇宙观来说,日月为阴阳对立的具体表现,因而月为阴,蟾蜍为阴。艾瑟·哈婷认为:“原始社群中,月亮通常被称为‘女人的上帝’,因为月亮不仅作为女人产子能力的源泉,而且还是女人所有特殊活动中的保护者与卫士。”当原始的人们看到女人经血来复而去而生命不死,因而觉得女人是可以死而复生的,就像月亮阴晴圆缺一般。[12]而蟾蜍每到每年深秋到初春蟾蜍潜伏在石头或泥土里过冬,处于一种假死的状态全身不动躲避起来,待到第二年天气转暖再纷纷爬出山洞。对于古代的人们,蟾蜍的这种特性与不可解释的月亮的阴晴圆缺非常的相似,蟾蜍因此与月亮建立起了联系。此外,蟾蜍的这种“不死”的表象特征也与升仙建立起了联系,因而出现在西王母的仙境图像中,成为了求仙的象征性符号的物象。

结语:

在汉代,除去黄老之学与儒学思想之外,道教思想极其深刻的影响到汉代人的思维方式与精神结构。道教所追求的长生不老、“方生方死,方死方生”也在汉画像石中得以体现。汉画像石是一种独特的视觉图像,它叙述了一个宇宙象征主义的理想世界,寄托了汉人迷恋现世生活,希望长命不绝以享受现世的美好愿望,而汉画像中的西王母仙境图恰是一个寓意汉人理想乐土的典范模式。从上文分析得出,西王母仙境图中蟾蜍图像的内涵较为固定,主要作为西王母的侍从帮助其捣药,舞蹈为其欢娱或持兵器以作战。在汉代画像石的西王母仙境中,蟾蜍成为了一个重要的升仙物象,成为了汉代人企盼进入仙境不老长生的重要印证。汉画像石中的蟾蜍可以通灵,无论从神话思维来剖析,还是从民俗学价值来论讨,抑或从汉代阴阳五行思想来探究,蟾蜍图像在汉画像石中的西王母仙境中都具有重要文化内涵,它成为汉代人企盼进入西王母仙境的一个重要物象,也成为构建汉代人理想乐土仙境的一个重要组成部分。

参考文献:

[1] [3] 董治安.两汉全书[M].济南:山东大学出版社,2009.

[2] 杜道坚.二十二子·上德[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[4][5] [6][10][11] 巫鸿.武梁祠——中国古代画像艺术的思想性[M].柳扬、岑河,译.上海:生活·读书·新知三联书店,2004.

[7][8] 黄海峰.汉画像石画像砖艺术研究[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[9] 叶舒宪.千面女神——性别神话的象征史[M].上海:上海社会科学院出版社,2004.

[12] M·艾瑟·哈婷.月亮神话——女性的神话[M].蒙头、龙天、艺子,译.上海:上海文艺出版社,1992.

Interpretation of the toad portraitures in the XiWangmu from Han Carved Stones

Sun Xinjiao

(Jiangsu Normal University School of Literature , Jiangsu Xuzhou 221116)

Abstract: There’re a great number of toad portraitures in the XiWangmu from Han Carved Stones, being the confirm of longevity and immortality in Han Dynasty. In the fairyland of XiWangmu, in contrast of natural, graceful and poised XiWangmu ,the compositions of the toad are usually dynamic making the portraitures tensed and rich. This thesis intends to discover the toad culture content as a symbol of longevity an immortality involving the mythological logic, folklore and yin-yang and five elements of Han Dynasty.

Keywords: Han Carved Stones,XiWangmu,toad